【断り書き】この記事はネタバレ考察記事です。

カンヌ国際映画祭で脚本賞などに輝いた濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』"Drive My Car"('21)を観てきた。村上春樹の同名小説が原作で、実際観に行く前に文庫本も仕入れたが、3時間の大作に対して原作は短編集の一作に過ぎないという点から、全く違うものなのだろうと思って敢えてシャットアウトして観に行った。この記事でも当然のように原作小説には触れないつもりだ。忙しさにかまけて読まずにいるので、そのうち気が向いたら別の記事を出そうと思う。

追求され続ける「罪からの救済」

突然妻を失った主人公が、自らの車を他人に運転させてこれまでの人生を見つめ直す。この筋書きから言えば、恐らくはロードムービーというくくりになるのだろうが、『ドライブ・マイ・カー』はその枠組みには収まりきらない異質な作品だ。カンヌ国際映画祭でエキュメニカル審査員賞を獲得した時、キリスト教的救済を重視するこの賞に選出されるだけの要素があることは分かったが*1、この作品には性だとか怒りだとか、もっと原始的な欲望がどろどろと渦巻いている。長旅を通じて人生を振り返っていくというのが一般的なロードムービーの作られ方であるにもかかわらず、この作品で一番長い旅は第2幕と第3幕(後述)の間にさらっと挟まっていて、旅路で振り返られるのはチャラ男の不祥事である。第1部でも家福は車を走らせているものの、このシークエンスでは寧ろ夫妻の情事の方がメインに据えられている。どうも人生を振り返るというのは二の次だ。

自らの人生を振り返り、前向きに生きていく糧にするのが多くのロードムービーである中、この作品では様々な人物の罪がクロースアップされていき、救われない家福とみさきがひたすらに救いを求める、という構図になっている。冒頭何の接点もないように見えるふたりだが、実はどちらも罪を目の前に見逃したという過去を持っていた。家福は偶然妻の浮気を目撃するが、その事実を胸にしまい、自分自身の「罪」のせいだと*2納得させる。みさきの過去にも悔恨の念があることが分かって、家福の赤い車で過ごす時間は、似たもの同士何かを探している時間なのだと思わされる。

「罪からの救済」というテーマが横たわる中、家福とみさきがそれを追い求める人ならば、他の重要人物にもまた意味合いが与えられている。家福の妻・音には罪の告白というモチーフが重ねられているが、物語上それに気付くのは夫である家福のみである。第1部で顔を出した後第2部の主要人物となる高槻には、我々の中にある罪を自覚させるという大きな役割がある。そして、パク・ユリム演じるユナ、もとい『ワーニャ伯父さん』のソーニャには、救済というこの作品で一番の役割が与えられているのである。

救う人、ソーニャ

ユナは終始不思議な人物である。ユンスの話によれば耳は聞こえているようだが、自分の口で話すことはなく、韓国手話を使って意思疎通している。手話の中で時折入る「パッ」という破裂音が、手話がもたらす静寂をより強調させ、この物語において静けさこそが大事なのだと気付かせる。そして、彼女もまた悲しみを抱えた人物なのだが*3、『ワーニャ伯父さん』の稽古は罪のない悲しみからユナが立ち上がる手助けとなり、その中で家福やみさきもまた救われていく、という構図になっている。

ユナによるソーニャが家福だけでなく出演者たちの心も救っていく中、劇中劇である『ワーニャ伯父さん』の筋書きが物語に深く絡みついていく。『陽気なギャングが地球を回す』の時もそうだったが*4、筆者はこの映画を観ながらロシア文学の知識が乏しいことを深く恥じた。戯曲の知識があればソーニャの救いに至るまでをもっと理解できたのだろうなと思う(というわけで本屋で訳本を買ってきた)。家福は妻・音が吹き込んだテープを使ってひたすらに練習しているが、作中彼が話す部分はいつも辛さの吐露であって、ソーニャの台詞として練習されるのは、誰かを救う場所なのだ。

——筆者は新潮文庫版を買いました、もうひとつ『ゴドーを待ちながら』も劇中劇として使用されています

加えて絡みつく音の脚本たち

『ワーニャ伯父さん』の筋書きだけでなく、第1部から第2部にかけては、音が情事の度にぽつりぽつりと話し出す脚本も鍵となる。映画の始まり、この作品はどうやって始まるのだろう、と思っている時に、霧島れいか演じる音が淡々と話すあの瞬間は、なかなか詩的な始まり方だ。

音の死で物語は尻切れとんぼに終わるものの、家福はひょんなことから高槻がその続きを知っていたことに気付く。彼女が本当に筋書きを忘れるたちだったのか、それとも情事の度に続きを思い出すたちだったのかは誰にも分からない。そんな中、高槻の軽薄さと、どうしてよいのか自分で答えを出せていない家服の姿が対比されるシーンだ。高槻が明かしたヴァースで、登場人物が右眼を潰される箇所があり、家福が運転を控えた理由を知る我々は少し複雑な気分になる*5。罪を重ねているが止められない、というのも、右眼が潰れていくのも、音の現実を大分投影しているからだ。

こうやって考えると、登場人物にはそれぞれ何かしらの意味が与えられている。ソーニャに与えられているのが「救済」というモチーフならば、高槻に与えられているのは軽薄な罪を重ねることだ。家福とみさきは、共に罪を自覚しながらも何もしなかったことで静かに自分を責めている。そして音の役割は、脚本中の山鹿に相当するのだ。

第1幕の中盤、家福は偶然帰宅したことで音の「罪」を知る*6。ところが、後に語るように、彼はそれでも妻を愛し続けていた。それは音の側も然りだった。つみびとではあるけれど、愛することを止められない。一見矛盾するようで、意外に成り立ってしまう。第2幕で高槻は、音の脚本の続きを知っていたことで優越感に浸っているものの、家福のアンニュイな顔を見ている観客には、高槻の考えはただ浅ましいものにしか思えない。ポリアモリー的関係の中でも、家福夫妻はお互いの「最愛の人」だったのだ。

第1幕の中盤、唐突に法事のシーンが挿入されて、ふたりの関係のいびつさの原因が明かされる。きっと誰も悪くなかったはずなのに、この一件が大きな影を落とし、夫妻の間には不思議な距離感が生まれていた。実はこの筋書きは、原作『ドライブ・マイ・カー』の大きな鍵なのだそう。早めに原作も読もうと思う。

くっきりと強調された音の美しさ

この映画でもうひとつ特筆すべきは、全編にわたって音響がとても美しいということだ。わざわざ映画館に足を運んで観たというのもあるが、音響の上でも見事な演出がなされていて、これこそが映画の魅力なのだと再確認する。 例えばみさきが北海道へと車を走らせるシーン、耳に残るエンジンの回転音は、本当に高速道路を走っているような見事な案配だ。

第1幕の途中、確か音だったと思うが、「補聴器を付けたような静寂」という言葉が出てくる。何の気なしに会話の中で出て来た台詞が、第3幕で大きな意味を持つ。家福とみさきが雪の北海道に到着した時、ぷつっと音が切れて無音の瞬間が続く。不意に音が聞こえなくなった中で、観客は色々なことを考える。まるで、補聴器を付けたような静寂、だ。本編でそれまで音響が粒立っているからこそできる演出である。敢えて言えば、ソーニャを演じるユナの手話も、静寂を際立たせるもののひとつなのかもしれない。

この映画に登場する人物は、何故かみんな台詞が棒読みだ。元々西島秀俊はフラットな台詞読みが多い役者ではあるものの、その比ではないくらいに棒読みの台詞が続いている。敢えて言えば高槻は大分普通に喋っているが、彼のアーストロフは前のめり過ぎて相手役のジャニスにも引かれていて、あれはやり過ぎなのだろうなと思う。

ところが、第3幕の後半で、家福主演により『ワーニャ伯父さん』が演じられる時、今までの演出は何だったのだろうというほどに、家福は熱の籠もった演技を見せる。平場の台詞は意図的に棒読みにされていたのだ。ここの対比もまた、音を巡るお洒落な演出のひとつだ。作中、何度も何度も「ただ読むだけ」の本読みを繰り返す家福に対し、「演出の意図が分からない」という言葉がかけられるが、ひょっとしたら現場でも実際に言われていたのかもしれない。この意味は映画の最後にならないと分からないので。

何故平場の台詞が棒読みなのかという話だが、何だかのぺっとした話し方をするのは、音、みさき、そして演劇祭の主催者の女性と、その時々で家福の最も近いところにいる女性たちだ。音との間には娘の死が静かに横たわっており、瀬戸内での演劇祭は、彼女の死を乗り越えた後に存在する。そう考えると、異様にのっぺりした話し方も、何かがぽっかりと明いていた家福にそう聞こえていただけなのかもしれないと思ったりする。第3幕終盤、『ワーニャ伯父さん』の本公演で彼が活き活きとした演技を取り戻すのは、北海道への旅がふたりを救い、何かを得たからなのだろう。

音にも越えられなかった壁を越えたみさき

分かりやすい3幕もののこの作品において、このように随所へお洒落な演出が組み込まれている。妻の死を経て瀬戸内へ旅立った家福の姿で第2幕が始まるが、この場所で今まで登場していなかったスタッフロールが突然挿入される。時間を見れば丁度1時間のタイミングで、後から考えてみれば、3時間のこの映画の幕変わりだったのだろう。因みに第3幕の始まりは、高槻の逮捕とふたりの北海道旅だ。スタッフロールまでの第1幕は、音の情事と死が中心になっている。

音の情事を知りながらも深く愛した家福だが、「君の運転は気に食わない」と述べていて、唯一愛車のサーブだけは滅多に運転させなかった。運転手としてみさきを雇うのを拒んだのも、彼女が女性だからというわけではなく、単純に自分の大切な車を他人に運転させたくなかったのだろう。彼がこの車を深く愛しているのは、東京から瀬戸内までひとりで運転してきたことでもよく分かる。予告編でも使われているドライブ中に煙草を吸うシーンは、そんなふたりが互いに信用することで生まれたシークエンスだった。どんなに妻を愛していても彼女の運転は許せなかったのに、互いに呵責があることを知って、ふたりは少しずつ歩み寄っていく。その象徴が車内で吸う煙草のシーンであり、北海道へのふたり旅なのだと思う。*7

おしまい

『ドライブ・マイ・カー』は3時間という大作であるが*8、そのトーンは終始淡々としている。劇中劇のようにきっちりと分けられた3幕ものの映画であり、情事に象徴される生と、登場人物たちの罪に結びつく死とが、ぐるぐると渦巻く作品だ。カンヌでエキュメニカル特別賞を受賞したように、救い、というのがひとつ大きなテーマになっている。音響の面でもお洒落な演出が続いているので、是非映画館で観てほしい一作だ。面白いインタビュー記事があったので紹介しておいて末尾にする。

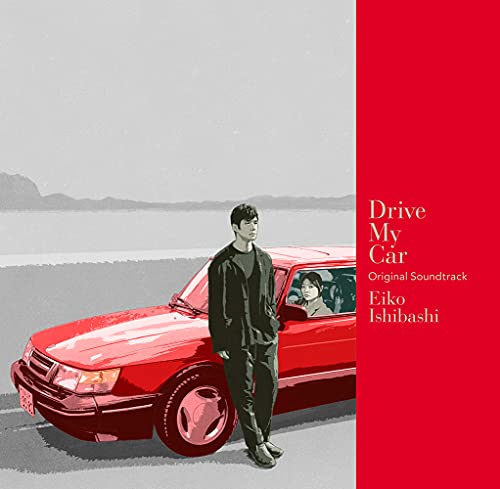

村上春樹による原作小説は文春文庫から刊行されていて、サウンドトラックは既に発売済み。村上春樹の作品と言えばビートルズが有名で、この作品のタイトルも彼らの曲から取られているが、今回は権利が降りなかったということでベートーヴェンの曲に変更された。家福がレコードを回すシーンもまた絵になるので、流れていた曲を思い返しながら家で余韻に浸るのもいいのかもしれない。

関連:ドライブ・マイ・カー / 濱口竜介 / 西島秀俊 / 三浦透子 / 岡田将生 / 霧島れいか

*1:過去の受賞作にはテレンス・マリック復帰作でナチス・ドイツ時代に殉教したいち農夫を描いた『名もなき生涯』"A Hidden Life"や、余命宣告を受けた同性愛者の男性が家族に自分の人生を打ち明けるべきか葛藤するグザヴィエ・ドランの『たかが世界の終わり』"Juste la fin du monde"などがある☞

*2:ふたりの娘に関する事柄がどうも古傷になっているようだ

*3:ユンスの話から彼女が流産を経験してオーディションに臨んだことが分かる

*4:詳細は明かせないが、この作品は『カラマーゾフの兄弟』の知識があるとちょっと面白い☞

*5:家福は緑内障で視力を失いつつあるが、音の脚本では山鹿と鉢合わせした空き巣が右眼を彼女に潰されるシーンがある

*6:このシーン、後ろから映される飛行機のエンジンを見て、「787ドリームライナーだ!!!」とひとりはしゃいでいたのは本当にどうでもいい話☞

*7:ところで、普段筆者は嫌煙家なのだが(吸ってても別にいいが近くでは吸ってほしくない)、やっぱりこういう煙草の描写はやはりお洒落だなあと思ってしまう

*8:近年の邦画は90〜100分尺が当たり前になってしまったので、そう考えると大分長尺である

![たかが世界の終わり [DVD] たかが世界の終わり [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41o6OT0oOeL._SL500_.jpg)